肥料の相互作用

植物は三大栄養素と呼ばれる窒素(N)、りん酸(P)、カリウム(K)、多量要素として知られるカルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、硫黄(S)、微量要素として知られる鉄(Fe)、マンガン(Mn)、ほう素(B)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、銅(Cu)、ケイ素(Si)、塩素(Cl)、ニッケル(Ni)など様々な必須成分を体に取り込んで生長していきます。

植物を育てる際、上記の中から生長に必要な肥料を考えて元肥や追肥として施用しますが、肥料をあたえているはずなのに欠乏症状が出る…なんて経験をしたことはないでしょうか。

実は、これらの肥料成分には、相互に養分の吸収を抑えたり、逆に吸収を促進させたりする働きがあります。相互に養分の吸収を抑える働きを「拮抗作用」、吸収を促進させる働きを「相乗作用」と言い、これらは肥料の「相互作用」と呼ばれます。

今回は肥料の「相互作用」についてお話したいと思います。

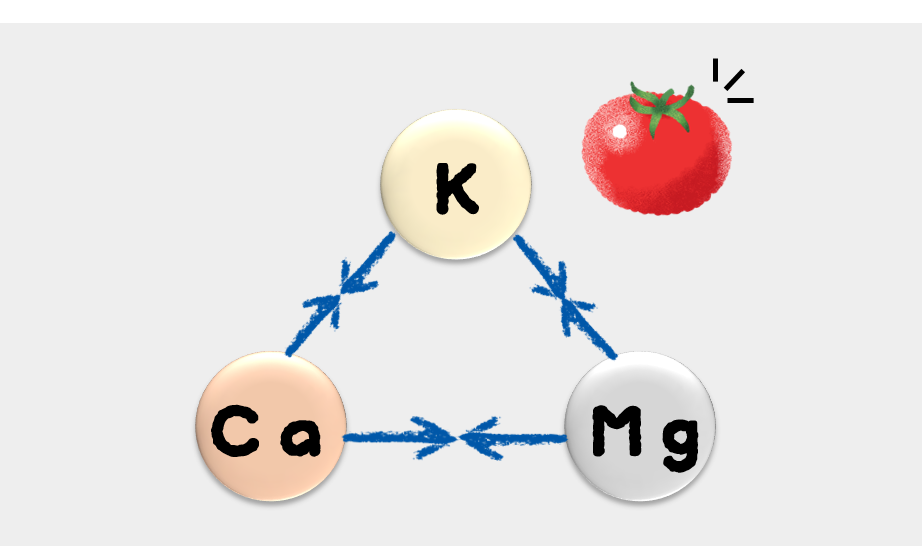

代表的なものとして知られているカルシウム(Ca)、カリウム(K)、マグネシウム(Mg)の拮抗作用を図にしてみました。これらの拮抗作用をトマトを例にして見てみましょう。

トマトにカリウムを過剰にあたえた場合、マグネシウムとカルシウムの吸収が抑えられるため、果実近くの葉の葉脈間が黄変するようなマグネシウム欠乏症や尻腐れ果などのカルシウム欠乏症が引き起こされます。

同じように、カルシウムを過剰にあたえた場合は、マグネシウム欠乏症と葉の縁や果実全体が黄化するカリウムの欠乏症状が引き起こされ、マグネシウムを過剰にあたえた場合はカルシウムとカリウムの欠乏症状が引き起こされます。

そのため、これらの欠乏症状が見られた場合は、単に肥料が足りないと考える前に、拮抗作用を起こす肥料を多くあたえていないかも考えてみましょう。

また、それぞれの肥料成分は吸収されやすさが異なり、これらの中ではカリウムが一番吸収され、カルシウムが一番吸収されにくいと言われています。拮抗作用にはこのような吸収されやすさも関わっています。

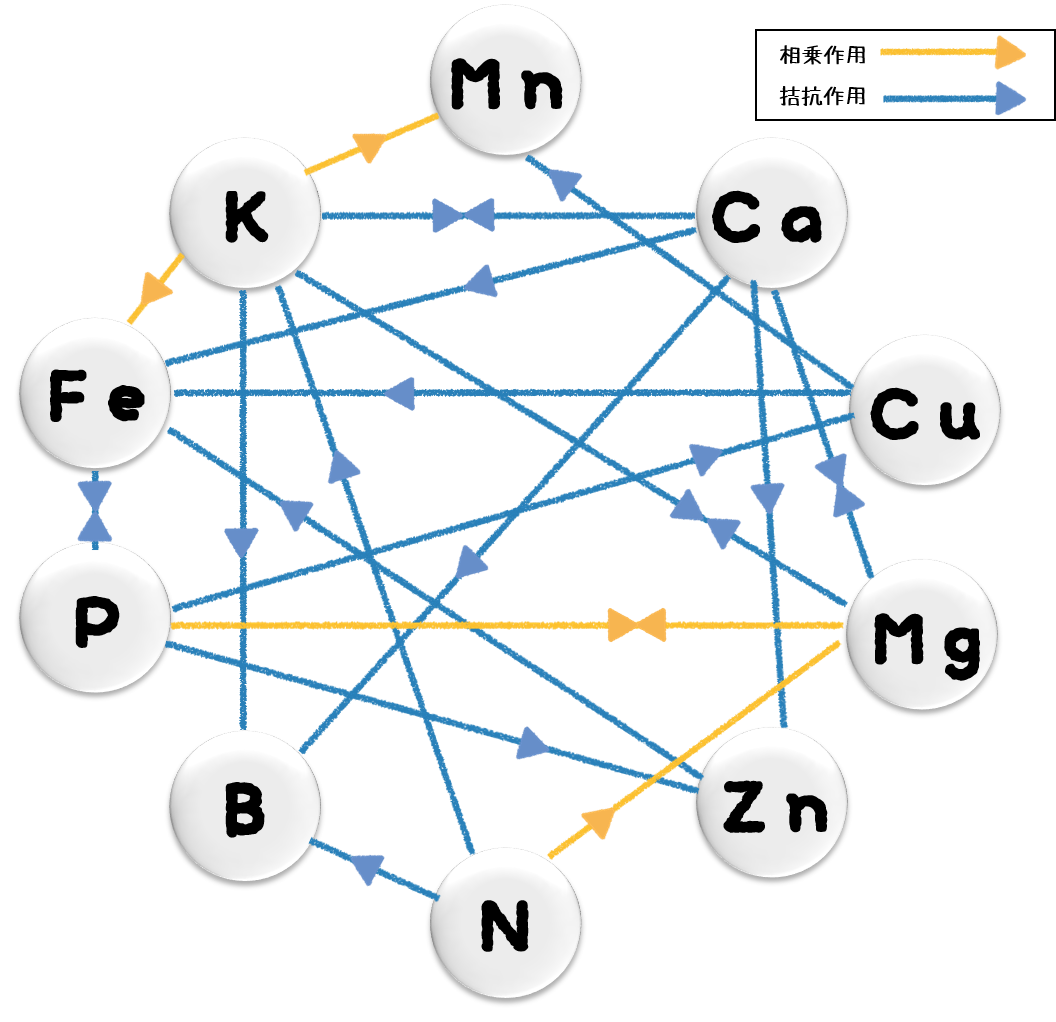

その他の肥料成分も併せて図にまとめてみました。

オレンジの線が相乗作用、青の線が拮抗作用を示しています。

拮抗作用、相乗作用は、それぞれの養分が過剰にある場合に起こる現象です。必要な肥料を必要な量だけあたえることを意識して使うようにしましょう。

作成者:アグリテクノ研究所 研究員S